Cómo leer un DVH y entender sus parámetros clave

¿Cómo puede un médico asegurarse de que casi todo un tumor recibe la dosis necesaria, sin dañar al mismo tiempo los órganos vecinos? La respuesta no está en mirar directamente al paciente ni en confiar en la máquina, sino en interpretar un gráfico: el histograma dosis–volumen (DVH).

Lejos de ser un simple conjunto de curvas, el DVH resume en segundos si un plan de radioterapia es clínicamente aceptable. En este artículo exploramos cómo funciona, qué significan parámetros como D98 o D2 y por qué índices como HI y CI se han convertido en el lenguaje diario de los equipos de planificación.

Qué es un DVH y cómo funciona

El histograma dosis–volumen (DVH) es una representación gráfica que resume la distribución de dosis en un volumen contorneado durante la planificación radioterápica. En la práctica, permite saber de un vistazo qué proporción de un tumor o de un órgano sano recibe determinada dosis.

El cálculo parte de dos elementos básicos:

- Contornos anatómicos: definidos en las imágenes de TAC de planificación, donde se delimitan el volumen objetivo (GTV/CTV/PTV) y los órganos de riesgo (OAR).

- Mapa de dosis: generado por el sistema de planificación (TPS) a partir de los haces de fotones o electrones, según la técnica elegida.

Una vez definidos contornos y distribución de dosis, el TPS contabiliza cuánto volumen de cada estructura recibe cada rango de dosis. Esa información puede representarse de dos formas:

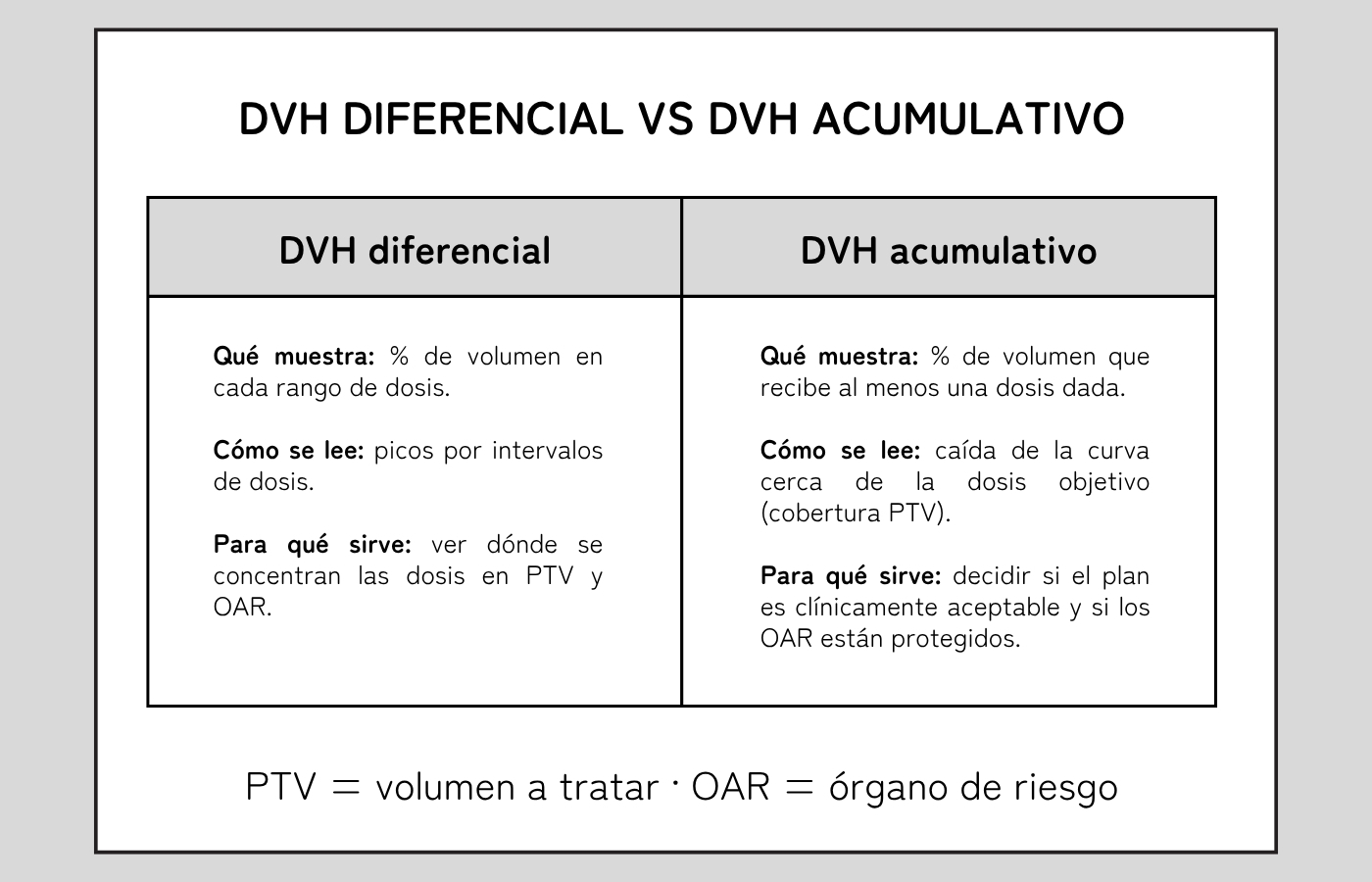

- DVH diferencial: muestra el porcentaje de volumen que recibe un rango específico de dosis. Su lectura es menos intuitiva, pero refleja con precisión la distribución.

- DVH acumulativo (el más usado): indica qué fracción del volumen recibe al menos una determinada dosis. La curva comienza en el 100 % y desciende hasta el 0 %, siendo más fácil de interpretar en la rutina clínica.

Ejemplo práctico

Si analizamos el DVH de un plan de próstata:

- La curva del PTV puede mostrar que al menos el 98 % del volumen recibe 74 Gy (D98 = 74 Gy), lo que asegura cobertura adecuada.

- En el recto, el DVH revela que menos del 20 % del volumen recibe más de 70 Gy (V70 < 20 %), un criterio de tolerancia habitual según QUANTEC.

En una sola figura, el clínico puede comprobar simultáneamente la cobertura tumoral y la protección de órganos críticos, lo que convierte al DVH en una herramienta central para aprobar o rechazar un plan.

Parámetros principales en el PTV: D98, D2 y D50

Una vez generado el DVH, los primeros valores que se analizan corresponden al volumen objetivo de planificación (PTV). Estos parámetros permiten evaluar si el tumor recibirá la dosis prescrita de forma segura y homogénea.

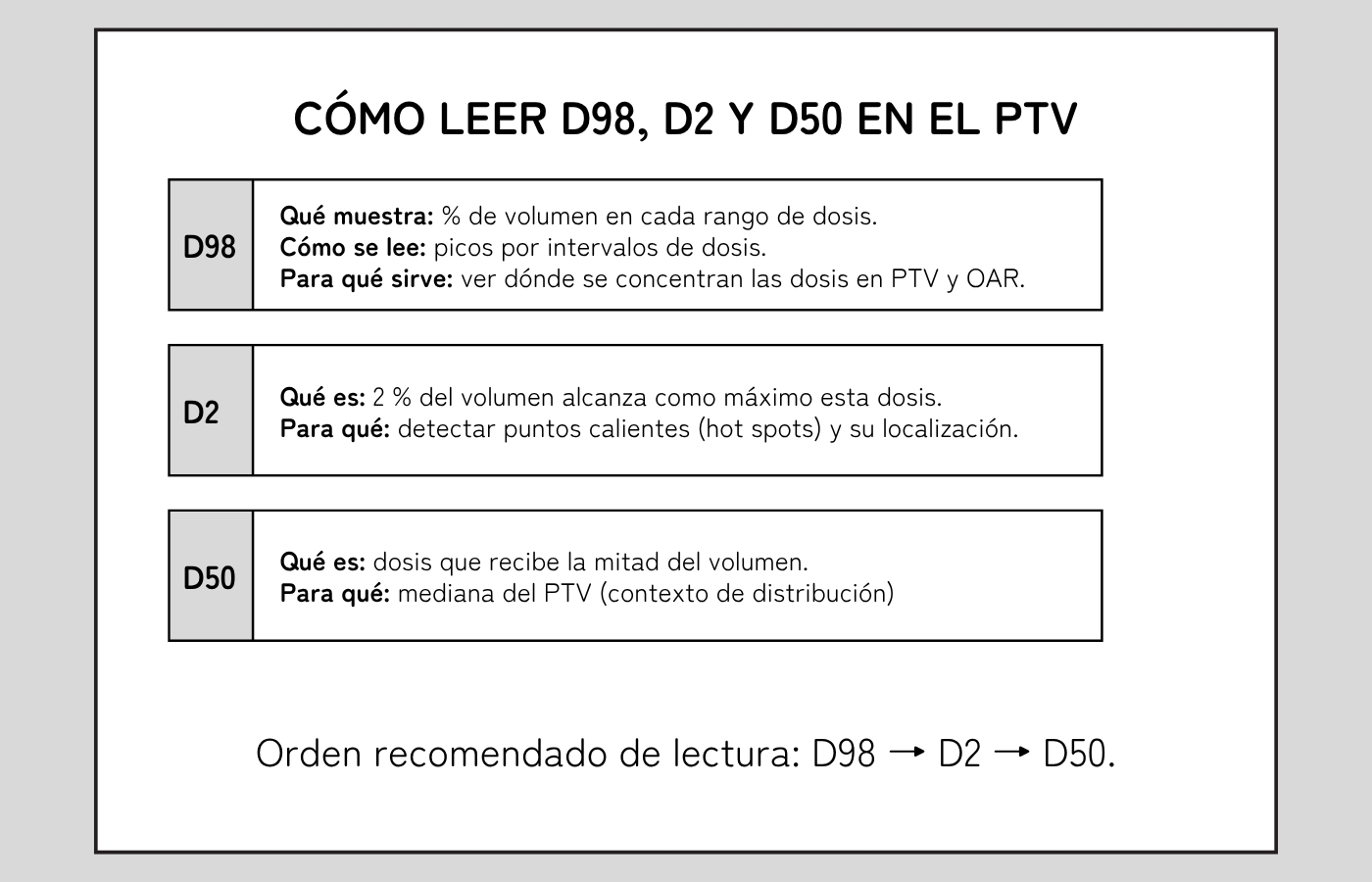

D98: garantía de cobertura mínima

El valor de D98 se define como la dosis que alcanza al menos el 98 % del volumen del PTV. En términos prácticos, funciona como un indicador de la dosis mínima administrada al tumor. Su interpretación clínica es directa: si este parámetro resulta demasiado bajo, significa que una fracción significativa del volumen objetivo queda infratratada, con el consiguiente riesgo de comprometer el control tumoral.

En un plan típico para próstata con una prescripción de 78 Gy, un D98 de 74 Gy puede considerarse aceptable, ya que garantiza una cobertura razonable de casi todo el PTV. En cambio, un valor en torno a 70 Gy evidenciaría un déficit importante y obligaría a replantear el plan, puesto que esa infradosis podría reducir la probabilidad de control local.

D2: control de los “hot spots”

El parámetro D2 corresponde a la dosis que recibe al menos el 2 % del volumen del PTV y se interpreta habitualmente como un estimador de la dosis máxima. Su análisis permite identificar la presencia de zonas sobreirradiadas, los llamados hot spots, que pueden incrementar el riesgo de toxicidad si se concentran dentro o, especialmente, fuera del volumen tumoral.

En un plan de próstata con una prescripción de 78 Gy, un D2 de 80 Gy puede ser clínicamente aceptable si se mantiene dentro del PTV y no afecta a estructuras críticas. Sin embargo, si ese mismo valor se localiza en la proximidad de la pared rectal, la situación cambia por completo: el exceso de dosis convierte el punto en un factor limitante que exige revisar la planificación antes de darla por válida.

D50: la dosis mediana

El parámetro D50 representa la dosis recibida por el 50 % del volumen del PTV, es decir, la mediana de la distribución de dosis dentro del objetivo. Aunque no se utiliza para fijar criterios de aceptación de un plan, resulta muy útil como referencia de homogeneidad, ya que refleja el valor en torno al cual se concentra la mayor parte de la irradiación.

En la práctica, el D50 permite comparar diferentes planes y verificar que la dosis administrada al tumor se mantiene próxima a la prescrita. Si, por ejemplo, en un plan de próstata con prescripción de 78 Gy el D50 coincide con ese mismo valor, se confirma que la distribución está equilibrada. Por el contrario, desviaciones significativas hacia arriba o hacia abajo sugieren irregularidades que deben revisarse, bien por riesgo de infradosis en ciertas zonas o por exceso innecesario de radiación.

Índices derivados: homogeneidad y conformidad

Una vez analizados los parámetros básicos del PTV, el siguiente paso es valorar dos índices que resumen la calidad global del plan: la homogeneidad de la dosis dentro del volumen y la conformidad entre el área irradiada y el tumor real. Estos indicadores no sustituyen a D98, D2 o D50, sino que se construyen a partir de ellos y permiten comparar planes de forma más objetiva.

Índice de Homogeneidad (HI)

El HI mide hasta qué punto la dosis se distribuye de manera uniforme en el PTV. La fórmula más empleada es:

HI = (D2 - D98) / D50

- Valores bajos (cercanos a 0) indican que la dosis es homogénea, sin grandes diferencias entre mínimos y máximos.

- Valores altos (por encima de 0,2 aproximadamente) revelan distribuciones poco uniformes, con riesgo de infradosis o puntos calientes significativos.

Ejemplo clínico: en un plan de mama izquierda, un HI de 0,12 suele considerarse aceptable; si se acerca a 0,25, conviene revisar la distribución para reducir variaciones que puedan aumentar la toxicidad en piel o corazón.

Índice de Conformidad (CI)

El CI evalúa el grado de ajuste entre el volumen del PTV y el volumen que recibe la dosis prescrita. La forma más sencilla de expresarlo es:

CI = VRI / VPTV

donde:

- VRI = volumen que recibe la dosis de referencia (isodosis prescrita)

- VPTV = volumen del PTV

- CI ≈ 1: el campo de irradiación se adapta al PTV de manera ideal.

- CI < 1: el tumor no queda totalmente cubierto.

- CI > 1: hay exceso de irradiación en tejidos sanos.

Ejemplo clínico: en un plan de cabeza y cuello, un CI de 0,95 muestra buena conformidad. Si el valor supera 1,3, significa que la irradiación se extiende más allá del contorno tumoral, con el riesgo de aumentar la toxicidad en glándulas salivarias u otras estructuras cercanas.

En conjunto, HI y CI ofrecen una visión rápida y global de la calidad del plan. El primero asegura que la dosis dentro del PTV es uniforme y sin extremos indeseados, mientras que el segundo confirma que la irradiación se limita al volumen necesario, sin comprometer tejido sano. Analizados de manera complementaria, constituyen criterios clave para elegir entre planes alternativos y garantizar un equilibrio adecuado entre eficacia y seguridad.

Evaluación de órganos de riesgo (OAR)

El DVH no solo permite analizar la cobertura del PTV, sino también verificar que los órganos de riesgo (OAR) reciben dosis dentro de los límites de seguridad. Este paso es esencial: un plan con buena cobertura tumoral no puede aprobarse si los OAR superan los umbrales de tolerancia, ya que aumentaría el riesgo de toxicidad aguda o crónica.

Parámetros más utilizados

- Dmax: dosis máxima puntual que alcanza el órgano. Es clave en estructuras críticas como médula espinal o tallo cerebral, donde pequeñas sobredosis pueden provocar complicaciones graves e irreversibles.

- Dmean: dosis media administrada al órgano. Se aplica en estructuras donde la toxicidad depende de la irradiación global, como hígado, riñones o parótidas.

- Vx: porcentaje del volumen que recibe al menos x Gy. Resulta especialmente útil en órganos de gran tamaño, como los pulmones (V20, V30) o el recto (V70).

Ejemplos clínicos

- Médula espinal: se limita a un Dmax de 45–50 Gy para evitar riesgo de mielopatía.

- Pulmón: se recomienda mantener el V20 por debajo del 35 %, reduciendo la probabilidad de neumonitis.

- Recto: en radioterapia de próstata, se considera aceptable un V70 < 20 %, lo que disminuye la toxicidad rectal grave.

- Parótidas: en tumores de cabeza y cuello, se aconseja un Dmean < 26 Gy para preservar la función salival y evitar xerostomía.

El análisis de estos parámetros se hace de manera paralela a la revisión del PTV. Solo la combinación de ambos —cobertura adecuada del tumor y respeto de los límites en los órganos críticos— permite que un plan sea considerado clínicamente válido.

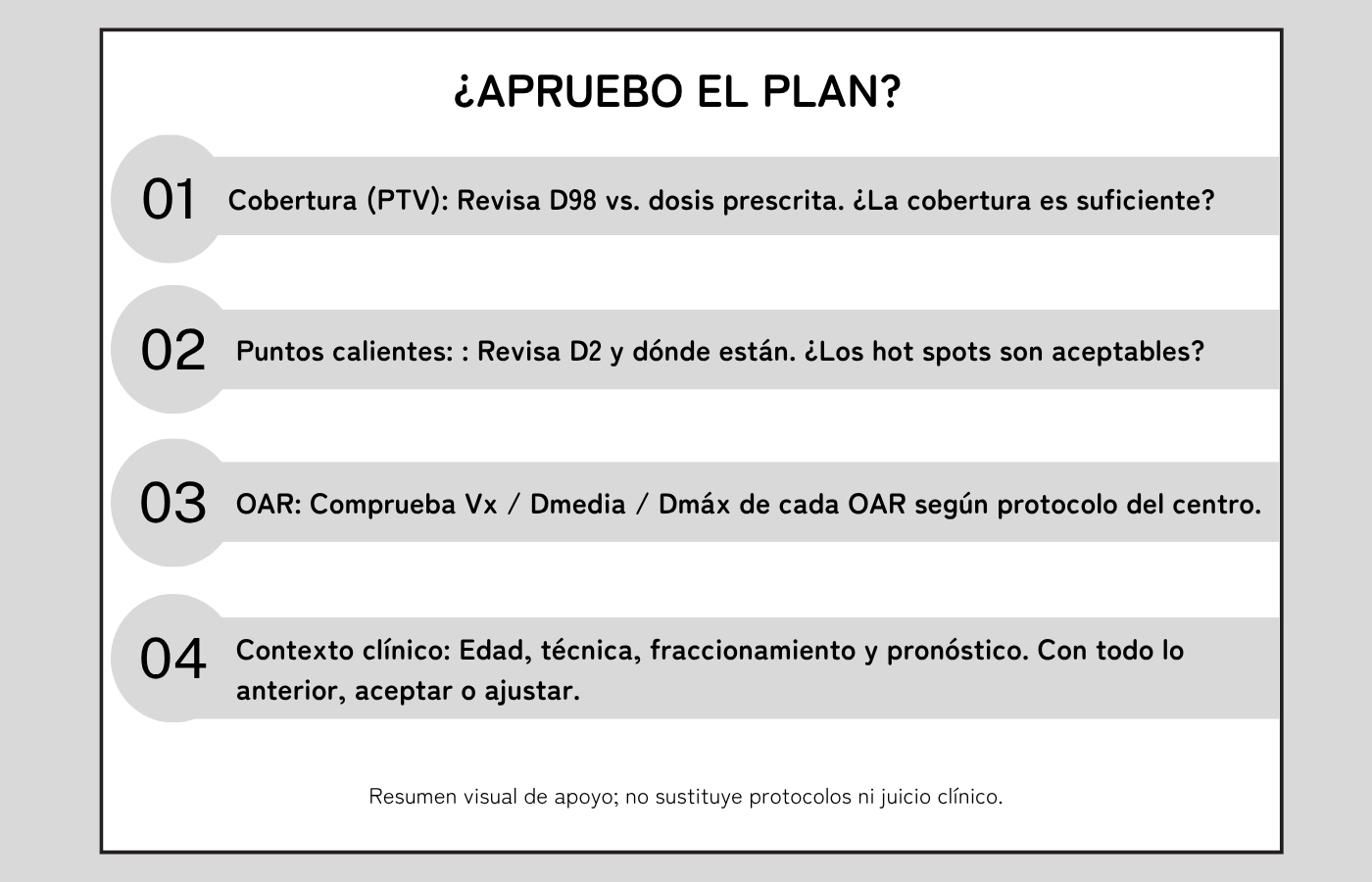

Aplicación clínica en la toma de decisiones

La lectura del DVH supone encontrar un equilibrio entre dos exigencias: por un lado, cubrir de forma homogénea el volumen tumoral; por otro, proteger los órganos de riesgo. Un plan de radioterapia solo es válido si logra combinar ambas condiciones.

Ejemplo en próstata

- PTV: D98 = 74 Gy con una prescripción de 78 Gy → cobertura adecuada.

- Recto: V70 = 25 %, cuando la recomendación es mantenerlo <20 % → riesgo elevado de toxicidad.

Aunque el tumor esté bien cubierto, el exceso de dosis en recto hace que el plan sea clínicamente inaceptable y deba modificarse.

Ejemplo en cabeza y cuello

- PTV: CI ≈ 0,95 → buena conformidad.

- Parótida: Dmean = 28 Gy, cuando el umbral recomendado es <26 Gy → riesgo de xerostomía.

En este caso, la decisión no es automática. Si el tumor es avanzado, el plan puede aceptarse asumiendo toxicidad. En pacientes jóvenes o con buen pronóstico, se replantea la planificación para reducir la dosis en parótidas.

Estos escenarios muestran que el DVH no se interpreta como un simple gráfico de valores. Cada cifra debe leerse en el contexto clínico: edad del paciente, comorbilidades, objetivo terapéutico y calidad de vida esperada. Por eso, la evaluación final siempre es fruto del diálogo entre el físico médico y el oncólogo radioterápico.

Guías y estándares de referencia

Los valores que se extraen de un DVH no se interpretan de forma aislada. La validez clínica de un plan depende de que se ajusten a los criterios establecidos por organismos internacionales y sociedades científicas, que han definido umbrales de seguridad y calidad basados en la evidencia.

Entre los documentos más citados destacan:

- ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements)

- Informes 50, 62 y 83, que definen los volúmenes diana (GTV, CTV, PTV) y establecen cómo deben evaluarse la cobertura y la homogeneidad de la dosis.

- El ICRU 83, en particular, introduce de forma sistemática el uso de D98, D2 y D50 para caracterizar los planes de radioterapia conformada.

- Informes 50, 62 y 83, que definen los volúmenes diana (GTV, CTV, PTV) y establecen cómo deben evaluarse la cobertura y la homogeneidad de la dosis.

- QUANTEC (Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinic)

- Recoge parámetros de tolerancia para órganos de riesgo, como el V20 pulmonar o el Dmean en parótidas.

- Sirve de referencia diaria en la práctica clínica para decidir si un DVH cumple o no criterios de seguridad.

- Recoge parámetros de tolerancia para órganos de riesgo, como el V20 pulmonar o el Dmean en parótidas.

- ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology) y AAPM (American Association of Physicists in Medicine)

- Publican guías de posicionamiento y recomendaciones técnicas que complementan a ICRU y QUANTEC, adaptadas a nuevas tecnologías como IMRT o VMAT.

- Incluyen criterios de aceptación para índices derivados como HI y CI.

- Publican guías de posicionamiento y recomendaciones técnicas que complementan a ICRU y QUANTEC, adaptadas a nuevas tecnologías como IMRT o VMAT.

En la práctica clínica, estas guías funcionan como un marco de referencia común. Permiten que los equipos de radioterapia comparen resultados, hablen un lenguaje unificado y mantengan la seguridad del paciente como criterio central. Para un joven físico médico, familiarizarse con ellas significa manejar la terminología y los estándares que se utilizan en entrevistas de acceso a Radiofísica Hospitalaria y en los comités clínicos de decisión.

El DVH como competencia clave para el físico médico en formación

Interpretar un DVH con criterio clínico es una habilidad esencial en la práctica hospitalaria. Parámetros como D98 o D2, índices derivados como HI y CI y los límites de tolerancia definidos por guías como QUANTEC o ICRU forman parte del lenguaje cotidiano en radioterapia.

Para quienes inician su carrera en Radiofísica Hospitalaria o en servicios de radioterapia y medicina nuclear, dominar estas competencias resulta decisivo. Se espera que el profesional sepa analizar un plan, justificarlo con datos y relacionar cada valor con riesgos clínicos concretos.

El Diploma de Experto en Fundamentos de Física Médica de la Universidad Internacional de Andalucía ofrece la formación necesaria para adquirir esta visión aplicada en un tiempo breve, combinando teoría, ejemplos clínicos y estándares internacionales. Una oportunidad para avanzar con seguridad hacia la práctica hospitalaria.