Secuelas post-COVID y su reconocimiento legal en España

Entre un 10% y un 20% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 desarrollan síntomas persistentes más allá de la fase aguda, según estimaciones de la OMS y del Ministerio de Sanidad. Fatiga, disnea, trastornos cognitivos y alteraciones autonómicas conforman un cuadro que, en muchos casos, compromete la capacidad para trabajar y genera litigios sobre su reconocimiento legal.

El desafío no es solo clínico: también es jurídico. ¿Cómo demostrar ante un tribunal que una DLCO reducida, un MoCA patológico o un WHODAS del 34% reflejan una limitación funcional derivada directamente de la COVID-19 y no de otra causa?

Este artículo ofrece un marco de referencia para el médico perito, con criterios diagnósticos claros, umbrales de referencia, ejemplos de redacción y estrategias de documentación que permiten traducir hallazgos clínicos en argumentos jurídicamente sólidos.

COVID persistente: definición y criterios diagnósticos

El COVID persistente es un síndrome caracterizado por la aparición o persistencia de síntomas tras la fase aguda de la infección por SARS-CoV-2. Se establece cuando las manifestaciones se prolongan más allá de los tres meses, con una duración mínima documentada de dos, y no existe otra causa que justifique el cuadro. Se trata de un diagnóstico de exclusión, con curso fluctuante y expresión multisistémica, que puede afectar tanto a personas que tuvieron formas leves como a quienes atravesaron episodios graves de la enfermedad.

En el contexto pericial, el término recomendado es COVID persistente, pudiendo añadirse en la primera mención sus equivalentes aceptados —long COVID o afección post-COVID-19— para mantener consistencia terminológica en el expediente.

Síntomas nucleares por dominios

Los síntomas clínicamente relevantes se agrupan en cuatro dominios principales:

- Respiratorio: disnea de esfuerzo, tos persistente, sensación de falta de aire.

- Cognitivo: dificultades de memoria y atención, “niebla mental”, enlentecimiento del procesamiento.

- Autonómico: taquicardia inapropiada, mareos o intolerancia ortostática, palpitaciones.

- Fatiga: agotamiento físico y mental desproporcionado al esfuerzo, con empeoramiento post-esfuerzo (post-exertional malaise).

Estos síntomas son fluctuantes y combinables, y pueden limitar de forma significativa la vida diaria incluso cuando la exploración física o las pruebas básicas resultan normales.

Criterios mínimos para un caso periciable

Para que un caso pueda considerarse en el ámbito pericial se exige:

- Documento de infección inicial: prueba diagnóstica (PCR, antígeno o serología) con fecha y resultado positivo.

- Persistencia temporal: síntomas mantenidos más de tres meses tras el episodio agudo.

- Registros clínicos consistentes: anotaciones en historia clínica o informes médicos que documenten la continuidad del cuadro.

- Exclusión razonada de otras causas: constancia escrita de que no existe una enfermedad alternativa que explique los síntomas.

Estos elementos constituyen el punto de partida del informe pericial, previo a la incorporación de pruebas objetivas y a la valoración del impacto laboral.

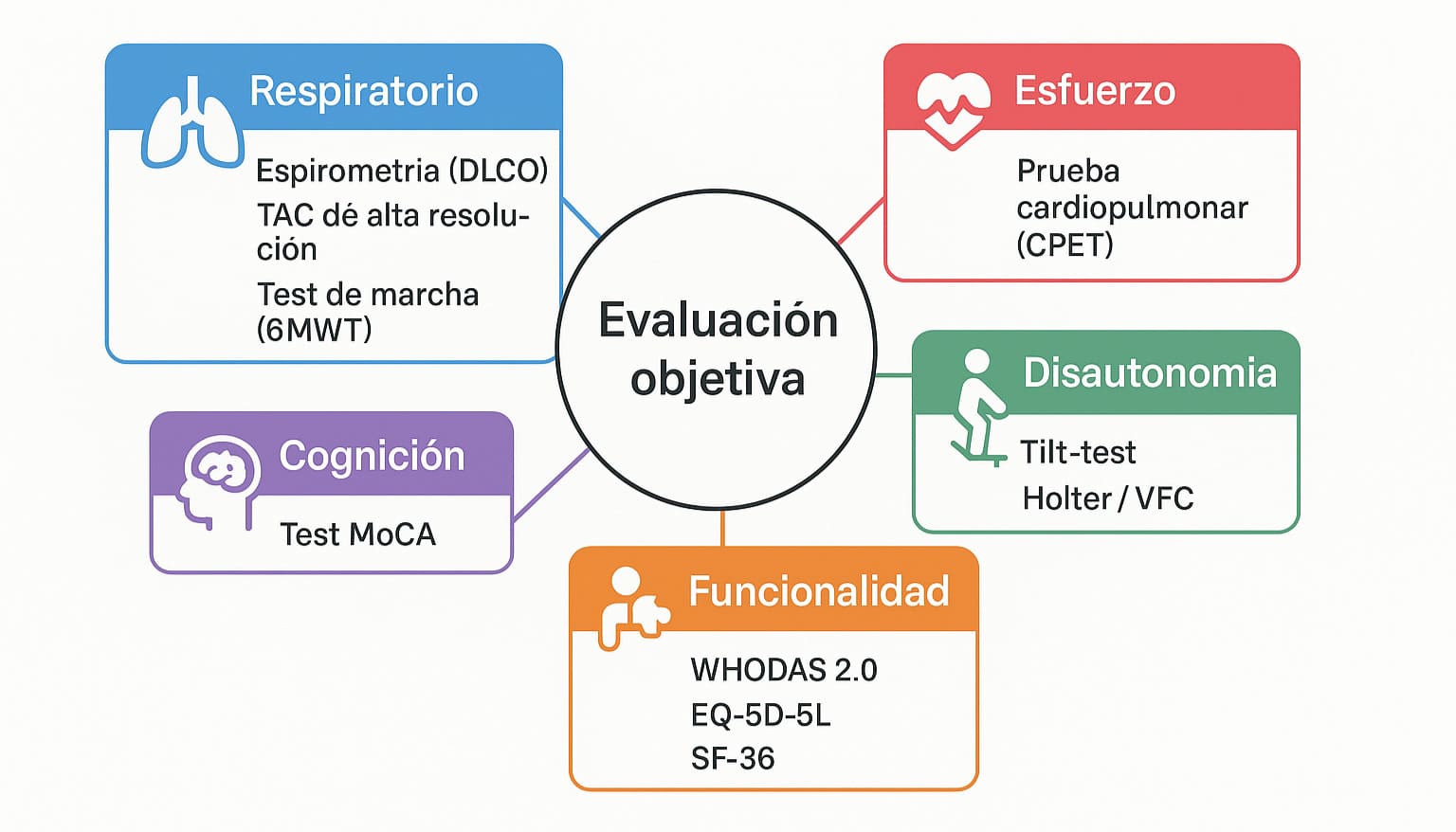

Pruebas para una evaluación objetiva

La valoración pericial requiere transformar síntomas subjetivos en datos cuantificables. Cada dominio clínico dispone de pruebas estandarizadas que, además de ser nombradas, deben reportarse con sus umbrales de referencia y métricas numéricas, aportando validez técnica y jurídica al informe.

Respiratorio

- Espirometría con difusión de monóxido de carbono (DLCO): consignar el porcentaje respecto al valor predicho. Se considera alterado <80% y grave <60%. Ej.: DLCO 58% → reducción moderada.

- Tomografía computarizada (TAC) de alta resolución: identificar lesiones residuales; adjuntar informe radiológico completo.

- Test de marcha de 6 minutos (6MWT): registrar distancia (m) y SpO₂ mínima. Patológico si <80% del teórico o desaturación significativa (descenso ≥4% o SpO₂ <90%). Ej.: 290 m con SpO₂ 89% → limitación funcional con desaturación.

Esfuerzo

- Prueba de esfuerzo cardiopulmonar (CPET): informar VO₂ pico (ml/kg/min y % teórico) y umbral anaeróbico. Ej.: VO₂ pico 14,2 ml/kg/min, 55% del teórico; umbral anaeróbico precoz → limitación severa. La repetición en días consecutivos puede objetivar empeoramiento post-esfuerzo.

Disautonomía

- Tilt-test: diagnóstico de POTS si la frecuencia cardíaca aumenta ≥30 lpm en bipedestación.

- Holter y variabilidad de la frecuencia cardíaca: aportar parámetros numéricos de respuesta autonómica.

Cognición

- Montreal Cognitive Assessment (MoCA): incluir puntuación total y dominios alterados. Déficit si <26/30. Ej.: 23/30 con alteraciones en atención y memoria → déficit cognitivo leve-moderado.

Funcionalidad y calidad de vida

- WHODAS 2.0: expresar en % de discapacidad. Ej.: 34% → discapacidad moderada, limitación en autocuidado y tareas domésticas.

- EQ-5D-5L: índice de utilidad (0–1) y escala visual analógica (0–100). Ej.: 0,62 + EVA 55/100 → percepción de salud deteriorada.

- SF-36: reportar dominios relevantes. Ej.: función física 35/100; vitalidad 40/100 → deterioro global significativo.

Cuadro de reporte por dominio (modelo)

|

|

Prueba |

Variable primaria |

Cómo se reporta |

Umbral/Interpretación |

|

Respiratorio |

DLCO |

% del predicho |

58% |

<60% = reducción grave |

|

Respiratorio |

6MWT |

Distancia + SpO₂ mínima |

290 m, SpO₂ 89% |

<80% del teórico + desaturación |

|

Esfuerzo |

CPET |

VO₂ pico + umbral anaeróbico |

14,2 ml/kg/min (55% teórico) |

Limitación severa |

|

Cognición |

MoCA |

Puntuación total + dominios |

23/30 (déficit en atención/memoria) |

<26/30 = déficit cognitivo |

|

Funcionalidad |

WHODAS |

% discapacidad |

34% |

Discapacidad moderada |

|

Funcionalidad |

EQ-5D-5L |

Índice + EVA |

0,62 + 55/100 |

Salud percibida deteriorada |

|

Funcionalidad |

SF-36 |

Subescalas |

Función física 35/100; vitalidad 40/100 |

Rendimiento <1 DE bajo media poblacional |

En todos los casos, el informe debe consignar fecha de la prueba, condiciones de realización, valores numéricos y rangos de referencia, adjuntando resultados completos y no solo resúmenes. Esto garantiza la validez técnica y la credibilidad legal del expediente.

Proceso de evaluación y documentación del caso

El valor pericial no reside únicamente en las pruebas practicadas, sino en la capacidad de articular una narrativa clínica y laboral coherente, verificable y jurídicamente utilizable. La documentación estructurada transforma datos dispersos en una secuencia lógica que permite al tribunal apreciar continuidad, causalidad y consistencia temporal.

Cronología y circuito asistencial

Debe elaborarse una línea de tiempo precisa que recoja:

- fecha del contagio inicial,

- evolución clínica,

- recaídas,

- periodos de incapacidad temporal y reincorporaciones.

Esta cronología ha de vincularse al circuito asistencial seguido, señalando con claridad cada derivación (AP → neumología, neurología, rehabilitación, psiquiatría) y los motivos clínicos que la justifican. Incluir fecha y razón de cada interconsulta aporta trazabilidad y permite valorar la diligencia asistencial.

Modelo de tabla cronológica:

|

Fecha |

Especialidad |

Motivo derivación |

Hallazgos principales |

Tratamiento/decisión |

|

15/03/2023 |

AP |

Disnea persistente tras COVID |

SatO₂ 92% reposo, Rx normal |

Derivación a neumología |

|

22/04/2023 |

Neumología |

Persistencia de disnea y tos |

DLCO 58% |

Iniciar rehabilitación |

|

10/09/2023 |

Rehabilitación |

Limitación al esfuerzo |

6MWT 290 m, SpO₂ 89% |

Programa fisioterapia |

Agenda de pruebas y registro longitudinal

La secuencia de pruebas debe organizarse de forma jerárquica:

- Primera línea: espirometría, analítica básica, radiografía.

- Segunda línea: TAC de alta resolución, CPET, resonancia, pruebas neurocognitivas ampliadas.

El registro longitudinal debe conservar todas las versiones, con nomenclatura uniforme y numeración cronológica. Ejemplo: DLCO_2024-05-14_v2. Esto permite reconstruir la evolución funcional y comparar series temporales.

Es recomendable establecer intervalos definidos de repetición:

- WHODAS 2.0: cada 6 meses.

- CPET: anual en casos seleccionados.

Cada documento debe identificar: código, fecha de emisión y condiciones de realización.

Consolidación de evidencias

El informe pericial debe cerrarse con un índice de anexos, agrupados por dominios clínicos (respiratorio, cognitivo, funcional, autonómico). Este índice funciona como mapa probatorio y facilita al tribunal localizar la evidencia.

- Numerar anexos en series correlativas (ej. A1, A2, A3 para respiratorio; B1, B2 para cognitivo).

- Acompañar cada anexo de una nota breve con: prueba realizada, fecha y hallazgo clave.

Ejemplo de referencia en anexo:

- A2. DLCO (58% del predicho, 14/05/2024). Reducción moderada.

- B1. MoCA (23/30, déficit en atención y memoria, 22/09/2024).

La consistencia terminológica, las fechas visibles y la correlación directa entre síntoma y prueba refuerzan el valor probatorio del informe y su credibilidad procesal.

Nexo causal entre COVID persistente y secuelas: cómo fundamentarlo

El núcleo del informe pericial radica en demostrar, con razonamiento técnico y verificable, que las secuelas descritas se derivan directamente de la infección por SARS-CoV-2. Este apartado debe sostenerse en criterios objetivos, exclusión razonada de diagnósticos alternativos y una narrativa clínica capaz de resistir el escrutinio judicial.

Criterios básicos del nexo causal

- Temporalidad: los síntomas deben aparecer tras la infección y mantenerse documentados durante un periodo compatible con el curso descrito en la literatura científica.

- Correlación síntoma–hallazgo: cada queja clínica debe vincularse a un dato objetivo. Ejemplos:

- Disnea ↔ DLCO 58% del predicho + 6MWT 290 m con SpO₂ mínima 89%.

- Déficit cognitivo ↔ MoCA 23/30 con alteraciones en atención y memoria.

- Disnea ↔ DLCO 58% del predicho + 6MWT 290 m con SpO₂ mínima 89%.

- Exclusión razonada de alternativas: el informe debe especificar qué diagnósticos diferenciales se consideraron, qué pruebas se utilizaron para descartarlos y en qué fecha.

Factores modificadores y preexistencias

- Preexistencias: detallar si la COVID actuó como agravante o causa concausal. Ejemplo: la infección por SARS-CoV-2 agravó un cuadro previo de asma moderada, incrementando la disnea hasta grado severo.

- Reinfecciones: precisar cuál de los episodios desencadenó la secuela o si existió efecto acumulativo.

- Vacunación: aclarar que la inmunización no rompe la relación causal, aunque pueda modular la gravedad o la evolución.

- Comorbilidades: describir de forma diferenciada la contribución de factores como obesidad o diabetes frente al impacto principal de la COVID persistente.

Redacción y consistencia documental

El razonamiento causal debe sostenerse en una narrativa clínica homogénea y reproducible en el tiempo. Para ello, se recomienda:

- Integrar informes sucesivos que confirmen la persistencia de síntomas en la misma dirección (ej. DLCO seriadas, WHODAS repetidos).

- Utilizar una plantilla de redacción estandarizada:

“Existió exposición confirmada a SARS-CoV-2 en fecha X. Desde entonces se documenta la aparición de síntomas Y, corroborados con prueba Z (valor exacto), persistentes en el tiempo y no atribuibles a otra causa conocida, según pruebas diagnósticas A, B y C realizadas en fechas precisas.”

- Checklist de exclusión razonada (modelo):

- Patología cardiaca estructural → descartada con ecocardiografía normal (06/2023).

- Déficit de hierro → descartado con ferritina y hemograma normales (08/2023).

- Trastorno depresivo mayor → no cumple criterios DSM-5; escala Hamilton 9/56 (10/2023).

- Patología cardiaca estructural → descartada con ecocardiografía normal (06/2023).

La congruencia entre historia clínica, resultados de pruebas y evolución temporal fortalece la argumentación causal y evita contradicciones internas.

Limitación laboral derivada de las secuelas: cómo definirla

La función pericial exige traducir los hallazgos clínicos en impacto laboral concreto. No basta con enumerar síntomas; es necesario vincularlos a las exigencias del puesto, especificar si existen adaptaciones razonables y determinar si la capacidad residual es suficiente o nula.

Análisis del puesto y demandas funcionales

El informe debe describir con precisión en qué consiste el trabajo habitual del evaluado, desglosando:

- Demandas físicas: manipulación de cargas, posturas mantenidas, desplazamientos.

- Demandas cognitivas: atención sostenida, memoria operativa, multitarea.

- Demandas ambientales: turnos, nocturnidad, exposición a factores de riesgo.

Cada exigencia debe correlacionarse con limitaciones objetivadas en pruebas clínicas o escalas funcionales (ej. DLCO, MoCA, WHODAS).

Matriz hallazgo → restricción → tarea → riesgo

Un formato claro es la matriz causal, que permite al tribunal visualizar de un vistazo la relación entre dato técnico, limitación y consecuencia laboral:

|

Hallazgo objetivo |

Restricción funcional |

Tarea afectada |

Riesgo asociado |

|

DLCO 55% (predicho) + 6MWT 280 m SpO₂ 88% |

Esfuerzos moderados → limitados |

Manipulación de cargas |

Disnea invalidante, riesgo de síncope |

|

MoCA 23/30 (déficit en atención y memoria) |

Atención sostenida reducida |

Manejo de maquinaria |

Accidente laboral por error atencional |

|

Tilt-test positivo (+32 lpm en 10 min) |

Bipedestación prolongada limitada |

Atención en mostrador |

Síncope con riesgo de caída |

|

WHODAS 2.0: 34% discapacidad |

Autocuidado y tareas domésticas |

Jornada prolongada |

Fatiga persistente con baja productividad |

Este formato convierte hallazgos técnicos en limitaciones comprensibles y probatorias.

Adaptaciones intentadas y capacidad laboral residual

El informe debe recoger qué adaptaciones laborales se han ensayado (reducción de jornada, teletrabajo, redistribución de funciones, reasignación a tareas ligeras), durante cuánto tiempo y con qué resultado objetivo.

El concepto de capacidad laboral residual define si el trabajador conserva un margen funcional útil para desempeñar alguna actividad productiva. Cuando las pruebas y la experiencia documentada de adaptaciones muestran inviabilidad incluso en funciones ligeras o con horarios flexibles, el perito debe argumentar de forma explícita la inexistencia de capacidad residual.

De esta manera, el tribunal dispone de una base objetiva para determinar si corresponde declarar Incapacidad Permanente Total o Absoluta, según la magnitud de las limitaciones acreditadas.

Marco español para el encuadre de contingencias (INSS/BOE)

El encuadre de las secuelas post-COVID dentro del sistema español de Seguridad Social es decisivo para determinar las prestaciones económicas y su origen. El perito debe conocer con precisión las categorías de contingencia y los requisitos probatorios que sustentan cada una, conforme a la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) y a la normativa específica.

Definición de contingencias

- Enfermedad común (EC): procede cuando no se acredita relación laboral en el contagio ni en las secuelas posteriores.

- Accidente de trabajo (AT): aplicable si se demuestra que la infección se produjo de forma aguda en el ejercicio de la actividad laboral, por ejemplo en un brote dentro del centro de trabajo (art. 156 LGSS).

- Enfermedad profesional (EP): reconocida en sanitarios y personal sociosanitario conforme al Real Decreto 1299/2006, que incluye la COVID-19 en su cuadro de enfermedades profesionales. En este supuesto opera la presunción de origen laboral, salvo prueba en contrario.

Requisitos probatorios de exposición laboral

El informe pericial debe incorporar documentación que vincule el contagio al entorno de trabajo. Entre los documentos mínimos destacan:

- Informes de los servicios de prevención de riesgos laborales.

- Comunicación del accidente a través de la aplicación DELTA (obligatoria en AT/EP).

- Pruebas de trazabilidad de brotes o contactos en el centro de trabajo.

- Partes médicos iniciales en los que conste la sospecha de origen ocupacional.

Itinerario administrativo

El procedimiento administrativo suele incluir:

- Parte médico de baja emitido en el inicio de la incapacidad temporal.

- Comunicación a mutua o INSS, con notificación en DELTA en caso de AT/EP.

- Resolución del INSS sobre la contingencia aplicable (EC, AT o EP).

- Reclamación previa y eventual recurso judicial si existe discrepancia con la calificación otorgada.

El perito debe detallar en su informe qué documentación mínima acompaña el caso, pues su ausencia debilita la argumentación probatoria.

Jurisprudencia relevante

La jurisprudencia reciente ha consolidado criterios en torno al reconocimiento de secuelas post-COVID como contingencia laboral. Algunos ejemplos de referencia:

- TSJ de Cataluña, Sentencia de 7 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TSJCAT:2022:1234): reconoció Incapacidad Permanente Absoluta derivada de enfermedad profesional en personal sanitario afectado por COVID persistente.

- TSJ de Castilla y León, Sentencia de 15 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:TSJCL:2021:5678): calificó como Accidente de Trabajo el contagio en un brote documentado en centro laboral, con secuelas respiratorias objetivadas.

- TSJ de Madrid, Sentencia de 20 de junio de 2022 (ECLI:ES:TSJM:2022:4321): confirmó la Incapacidad Permanente Total por síndrome post-COVID con limitación cognitiva y fatiga invalidante, en un trabajador del sector servicios.

Estas resoluciones muestran la importancia de presentar informes periciales completos, con pruebas objetivas, trazabilidad asistencial y documentación probatoria, de modo que el juez pueda encuadrar las secuelas en la contingencia correspondiente.

Formación especializada para afrontar este reto

Como ha quedado claro, traducir síntomas en argumentos jurídicos sólidos exige algo más que experiencia clínica. El médico perito debe demostrar rigor técnico, coherencia documental y capacidad de sostener sus informes ante el tribunal.

En un escenario donde los tribunales ya valoran secuelas post-COVID y otros daños corporales complejos, la credibilidad profesional depende de dominar no solo la clínica, sino también la normativa, la jurisprudencia y los baremos aplicables.

El Máster en Valoración Médica del Daño Corporal de la UNIA ofrece ese marco metodológico integral:

- Formación orientada a la práctica, con ejemplos de informes y casos reales.

- Actualización normativa y jurisprudencial constante.

- Un claustro que combina expertos médicos y juristas, con visión aplicada al ejercicio pericial.

- Diseño adaptado a profesionales en activo que necesitan herramientas útiles desde el primer día.

Dar este paso no solo amplía competencias, también refuerza el prestigio profesional y abre nuevas oportunidades en el ámbito pericial.